“如果按照大家公布的订单数,(全国汽车销量)都有1亿辆了。我们没有参与这个‘通货膨胀’。现在车企晒订单已经变得偏营销,不利于产销匹配,容易‘给自己挖坑’。”在近日的“2025蔚来日”上,蔚来董事长李斌直言不讳地抨击了汽车行业愈演愈烈的订单注水现象。

随着“金九银十”销售旺季的到来,各大车企的新车预售订单数据再度刷屏,但泡沫也越吹越大。如今看来,这场愈演愈烈的订单注水狂欢,正在侵蚀行业根基。看到如此乱象,我们不由得心生疑问,那么这种乱象是如何成风?爆款热销假象又当如何治理?今天就让我们来聊一聊这些话题!

数据泡沫

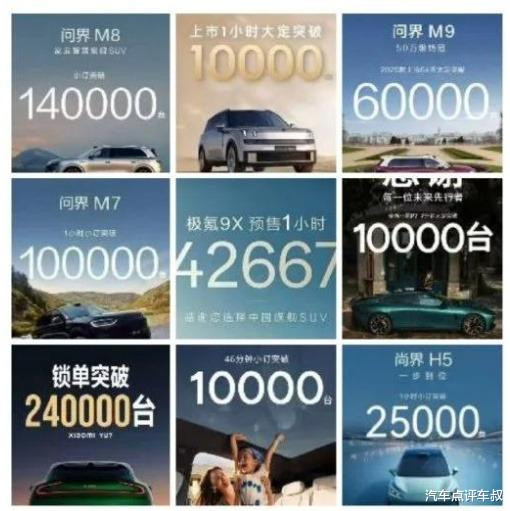

近年来,新车发布伴随“订单捷报”,已成为行业标准动作。从“1小时破万”、“72小时破10万”,到订单量以分秒计算,华丽的数据令人眼花缭乱。

据媒体报道,有业内人士统计,自年初至今,中国乘用车小订数已突破5000万辆,而且其中80%都是在新车发售72小时内完成的!然而这些数字与中国汽车市场的实际销售数据形成了鲜明对比。作为参考,根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会公布的最新数据,今年1—8月,全国乘用车累计零售销量约1469.8万辆。

两项数据之所有如此的大差距,根源在于小订或盲订的转化率实际上相对较低。其中汽车行业的小订通常指消费者为表达购车意向而预先支付2000元至5000元的小额款项,自身具有较高灵活性,消费者可随时退款,几乎没有任何约束力。某新能源车企董事长公开表示,小订或盲订的订单转化率只有10%。而大定则意味着购车流程进入实质阶段,消费者此时已确定车型配置,签署正式购车合同,并支付一笔金额更高、通常不可退还的定金。

以去年三季度上市的一款对标特斯拉Model Y的新能源车为例,官方宣称其上市72小时订单破3万辆。然而直至今年7月,该车的总交付量仅为5万辆。订单数据与实际销量之间的巨大差距,一目了然!

车企为何钟情订单注水?

既然订单数据与实际销量的差距极大,那么车企为何还对小订数据如此“情有独钟”?个人看来,原因无外乎以下三点!

其一,充分利用消费者的从众心理。在新能源赛道高度同质化的今天,“销量即声量”成为共识。消费者担心未来维修难、保值低,因此倾向于选择“爆款”以避免成为“小众车主”。部分车企正是利用这一心理,通过刷单制造热销假象。

其二,向上管理的需求。小订数据不仅是给消费者看的信心指数,更是给投资者和内部高管的成绩单。亮眼的小订数据能够在短期内提升投资者对企业的信心,也能让内部管理团队在业绩考核中占据优势。

其三,部分车企被迫“随大流”。当订单“注水”成为行业内的主流操作时,投机取巧的企业能凭借低成本的营销话术迅速抢占市场份额,而那些坚守初心、不愿参与数据造假的企业反而会面临更大的市场压力。迫于压力,自然不乏会有效仿者!

如何戳破泡沫?

订单注水虽能短期制造声量,长期却危害深远。这种饮鸩止渴式的营销策略,不仅会对品牌价值造成不可逆的伤害,也不利于汽车产业的高质量、可持续健康发展。

从消费者的角度来看,这种虚假营销会干扰判断,误导决策,可能导致用户选择并不适合的产品。企业方面,订单“注水”也会影响排产计划,易造成库存积压与资源错配。当“爆款”频频在交付端遭遇见光死,消费者对企业公布的任何数据都将持怀疑态度。而从行业方面来看,当诚信企业的生存空间遭到挤压,必然会形成劣币驱逐良币的恶性循环,并且这种虚假营销还将损害行业公信力,不利于汽车行业的良性发展。

好在令人欣慰的是,监管部门已然亮剑,推动行业回归理性。9月10日,工业和信息化部等六部门联合印发《关于开展汽车行业网络乱象专项整治行动的通知》,要求车企接入国家汽车数据中心,实时上传订单全流程数据并区块链存证,明确标注小订 / 大定、退订率等关键信息,对订单数据与最终交付量差异过大的恶意造假行为,一经查实,将从重处罚。

与此同时,行业内部也开始出现积极变化。部分车企主动去泡沫,明确拒绝公布小订数据,转而强调锁单率、交付目标等实质指标。也有车企高管公开批评注水现象,呼吁行业回归用产品说话的本质。看起来,大家都在努力打破乱象,重回正轨。

车叔总结

总的来说,虚假订单堆砌的繁荣终难持久,随着监管利剑出鞘与消费者日益理性,那些依靠数据注水营造爆款假象的车企正迎来终极考验。当行业从浮夸的数字游戏回归真实的产品较量,唯有真实的产品力与诚信经营,才能在这场大浪淘沙中赢得最终胜利。这正应了那句话:当潮水退去,才知道谁在裸泳。

上海配资之家,炒股软件排名前十名,炒股配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。